在新疆塔城一场暴雨后的泥泞试验田里,一台英轩油电混动拖拉机正以无级变速稳健犁地,而百米外全球农机巨头约翰迪尔的旗舰机型却深陷泥潭动弹不得。这一颇具象征意义的场景,映射出中国农机行业正在发生的深刻变局5。2025年,中联重科全球首台400马力混动拖拉机DV4004正式下线,牵引力达145kN,油耗直降8%;潍柴雷沃在潍坊建成每4分钟下线一台高端智能拖拉机的超级工厂;柳工农机自主研发的混动核心部件通过农业农村部检验,打破外资技术垄断。当徐工、临工、中联重科等工程机械巨头携带重资涌入农机赛道,一场围绕中国黑土地的产业变革正在上演——这究竟是技术降维打击的开始,还是盲目扩张的“送人头”行为?

1 跨界进击:工程机械巨头的农机野望

中国农业机械行业正迎来前所未有的跨界冲击波。工程机械巨头们凭借在重工领域积累的资本和技术优势,正以雷霆之势切入传统农机企业的腹地,掀起了一场静悄悄的革命。

在山东潍坊,潍柴雷沃斥资30亿元打造的776亩智能拖拉机制造基地已全面投产。这座被称为国内农机行业首家“智慧工厂”的生产基地,拥有93%的机加自动化率、72%的焊接自动化率和95%的涂装自动化率,每4分钟就有一台100马力以上的动力换挡或CVT拖拉机驶下生产线。工厂内,“5G+工业互联网”平台将机加、装配、物流等环节无缝衔接,其智能制造水平已经超越多数传统农机企业一代以上。

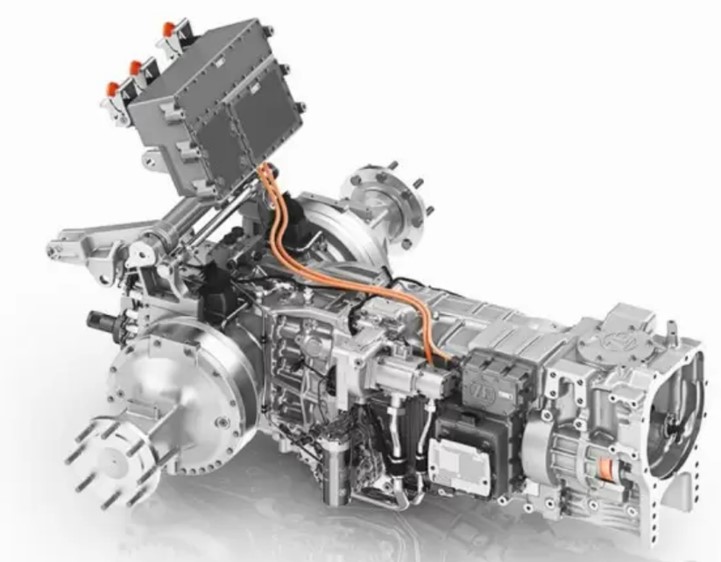

与此同时,中联重科早在2019年就落子芜湖,投资20.5亿元建设智能农机产业化项目。该项目明确将CVT大马力拖拉机、大型高端甘蔗收获机、高端果蔬收获装备等智能化装备作为研发重点,并与人工智能公司Landing.AI达成战略合作,共同开发AI收获机械、AI植保机械和AI拖拉机。2025年佳木斯农机展销会上,中联重科展出的DV3504混合动力拖拉机搭载自研MiDD智能化混动系统,配备0~40km/h无级变速箱和电机直驱技术,引发行业震动。

工程机械企业跨界农机并非偶然。随着基建增速放缓和房地产市场的深度调整,工程机械行业面临增长天花板,亟需寻找第二增长曲线。而农机行业作为国家粮食安全战略的重要支撑,不仅享受持续的政策红利,其6300亿元规模的市场和不足20%的高端产品国产化率,更提供了巨大的结构性机会。据吉峰科技在投资者互动平台披露,当前农机市场确实呈现出内资品牌需求逐步增长、外资品牌需求逐步收缩的明显趋势,国产替代进程正在加速。

表:2025年工程机械巨头在农机领域的主要布局

| 企业名称 | 投资规模 | 核心项目 | 技术突破 | 产能目标 |

| 潍柴雷沃 | 30亿元 | 潍坊智能拖拉机制造基地 | 4分钟/台生产节拍 | 年产10万台100马力+拖拉机 |

| 中联重科 | 20.5亿元 | 芜湖智能农机产业化项目 | MiDD混动系统 | CVT大马力拖拉机产业化 |

| 柳工农机 | 未公开 | 混动核心部件研发 | 打破外资垄断 | 核心部件自主可控 |

2 技术碾压与产业链重构:降维打击的三大支点

工程机械巨头进军农机领域,绝非简单的产能转移,而是携带了系统性技术优势的全面重构。这种跨界竞争在三个关键维度上形成了对传统农机的“代差”优势。

2.1 智能制造革命:生产模式的代际碾压

潍柴雷沃智慧工厂的先进制造水平,代表了工程机械企业对传统农机生产模式的降维打击。这座工厂的装配自动化率处于行业领先水平,产品一致性达到国际顶尖标准。通过“5G+工业互联网”平台,工厂实现了从第一道工序到最终检测的全流程智能化管理,这是传统农机企业依靠半自动化生产线和人工组装难以企及的高度。

智能制造带来的不仅是效率提升,更是产品可靠性的质的飞跃。传统农机企业因制造工艺落后导致的产品一致性问题,在工程机械企业的数字化工厂中得到根本性解决。潍柴雷沃基地生产的CVT拖拉机,在呼伦贝尔农垦的严苛测试中实现了连续3000小时无大修的卓越表现,彻底改变了用户对国产农机“三天一小修,五天一大修”的刻板印象。

2.2 新能源技术迁移:动力系统的换道超车

工程机械企业在新能源领域的深厚积累,正转化为农机动力系统创新的绝对优势。中联重科将工程机械领域的电动化技术成功迁移至农机领域,其MiDD系统采用电机直驱技术,彻底消除机械变速箱动力中断问题,使重载作业速度提升至12km/h,效率较传统机型提高30%。在黑龙江深松作业场景中,这种技术实现了“犁未抬,车已动”的流畅操作,解决了传统机械换挡时的动力中断痛点。

玉柴开发的YCK16增程系统发电效率达4.43kW·h/L,将高原功率衰减从传统机型的35%压缩至8%以下。这一突破解决了困扰农机行业数十年的“高原缺氧”难题——在新疆巴州试验场,搭载该系统的英轩拖拉机连续作业400小时无衰减报警,彻底终结了传统机械在缺氧环境下的“动力哮喘”。

更值得关注的是,工程机械企业正将汽车产业的新能源技术反哺农机领域。比亚迪DM-i混动系统经适配后应用于拖拉机,其外放电功能可直接为农具供电;上汽“智慧数字底盘”技术(原用于智己L6电动车)则显著提升了农机在泥泞路面的操控稳定性。这种跨产业技术融合,使国产农机在新能源赛道实现了对外资巨头的“换道超车”。

2.3 智能化系统赋能:从单机作战到群体智能

工程机械巨头将先进的智能控制技术和物联网平台引入农机领域,推动农业机械从单机作战向群体智能跃迁。华为矿鸿OS为柳工混动拖拉机提供底层操作系统,通过5G远程诊断与故障预判,将维修响应时间缩短至47分钟。中联重科DV4004混动拖拉机驾驶室噪声控制在79dB,远低于外资机型普遍大于90dB的水平,结合北斗导航实现±2cm精耕播种,重新定义了高端农机的智能标准。

智能化赋能的更高阶段是群体协同作业。临工农机开发的无人混动机群通过5G互联,由云端统一调度增程器启停,使集群油耗再降15%。中联重科“智驾系统”实现1人管控8台设备,协同插秧效率提升40%。这种从单机智能到系统智能的跃迁,正是工程机械企业将自身在智慧矿山、智慧港口等领域积累的群体控制技术向农业场景的成功迁移。

表:工程机械企业与传统农机企业技术代差对比

| 技术维度 | 工程机械企业 | 传统农机企业 | 代差表现 |

| 智能制造 | 自动化率>90%,4分钟/台 | 半自动化为主,30分钟/台 | 生产效率差7倍以上 |

| 动力系统 | 混动/电动化,高原衰减<8% | 机械传动,高原衰减35% | 技术代差2代以上 |

| 智能化 | 5G互联、群体智能 | 单机智能、局部自动化 | 系统架构代差 |

| 研发投入 | 营收5%以上(10亿级) | 普遍低于3%(亿级以下) | 研发资源数量级差 |

3 传统农机的系统性困境:“四老”危机难解

面对工程机械巨头的强势跨界,传统农机企业暴露出深层次的“四老”危机——产品老化、渠道老化、管理老化和思维老化。这种系统性困境,使传统企业在技术迭代加速的竞争中步履蹒跚。

3.1 产品结构失衡:高端失守与低端内卷

行业调研数据显示,当前国内大中拖、播种机等农机品类中,中低端产品占比仍超过90%,市场份额正以年均5%左右的速度萎缩6。与此同时,动力换挡拖拉机、精准变量施肥机等高端产品国产化率不足20%,市场持续保持高速增长。这种结构性失衡,暴露了传统农机企业在创新能力与市场需求之间的严重脱节。

多数腰尾部企业仍深陷低端产品的价格战泥潭,缺乏高端产品系列。部分企业的高端产品研发停留在“参数对标”阶段,缺乏对用户深层需求的精准洞察,导致验证性产品投放市场后得不到用户认可6。如某知名农机企业推出的200马力动力换挡拖拉机,虽纸面参数接近外资品牌,但在黑龙江农垦的实际作业中,故障率高达外资机型的3倍,最终被大规模退货。

3.2 渠道服务滞后:数字化鸿沟与能力断层

传统农机渠道体系面临全面老化危机。“厂家-经销商-用户”的三级分销体系在电商崛起和用户年轻化的冲击下日益失灵6。渠道端普遍的“坐商现象”使经销商过度依赖政策返利,缺乏主动拓客能力;终端门店功能单一,未能转型为用户服务与体验中心;线上线下渠道割裂,无法实现流量互通与精准转化。

更深层的问题在于,传统企业对渠道的认知仍停留在“卖货”层面,未构建“全链路数字化生态系统”6。这导致两大能力缺失:一是缺乏分销资源的动态调配能力,难以根据区域种植结构、用户需求变化优化供需匹配;二是数字化工具应用浅层化,仅用于订单管理,未延伸至用户画像分析、需求预测、售后跟踪等全流程。

服务能力断层同样触目惊心:新泰市农机维修网点从145个锐减至48个,具备电控维修能力的不足20%5。在高端农机维修依赖专业电控诊断能力的背景下,县域维修网点中80%被迫放弃高端机型服务,陷入“修不了→用户流失→技能退化”的恶性循环5。

3.3 管理思维僵化:金字塔组织与创新匮乏

传统农机企业管理普遍呈现“大企业病”特征:金字塔式层级结构导致信息传递滞后、失真;条块区隔阻碍资源协同;固化考核抑制创新活力6。这种“慢半拍”的管理模式,与农机行业“需求快速迭代、技术高频更新”的外部环境形成尖锐对立。

最致命的当属创新思维的全面退化。部分企业满足于传统市场份额,忽视技术变革趋势;缺乏主动创新意识,将企业销量下行归咎于外部环境;甚至出现“解决不了问题就解决提出问题的人”的官僚主义倾向6。反观国际农机巨头和国内创新企业,普遍将营收的5%以上投入研发,建立开放式创新平台,形成“容许失败、鼓励试错”的创新文化——这种思维层面的代差,比技术差距更难弥合。

4 水土不服:工程机械巨头的“送人头”风险

尽管工程机械巨头拥有显著的技术和制造优势,但农机领域的特殊性仍使其面临严峻的“水土不服”挑战。五大风险点可能将雄心勃勃的跨界战略拖入“送人头”的窘境。

4.1 渠道下沉困境:最后一公里的鸿沟

工程机械企业长期服务于大型工程项目,其渠道体系高度集中于省会级城市和区域中心。而农机市场的黄金腹地却在三四线城市及县域市场,渠道下沉能力成为跨界企业的致命短板。在黑龙江农垦建三江分局,农户王建国新购置的国产300马力无级变速拖拉机出现故障时,47分钟内就有服务站工程师携带诊断仪和备用模块抵达现场5。这种深入田间地头的服务网络,是工程机械企业短期内难以复制的核心竞争力。

传统农机企业经过数十年深耕,建立了毛细血管般的县域渠道网络。沃得农机APP的“铁牛快修”功能认证技师达3700名,新疆用户呼叫后平均47分钟响应。工程机械企业要想在短期内构建可比的服务网络,不仅需要巨额资金投入,更面临人才短缺和本地化适应的挑战——年薪12-15万元的电控技师人力成本已成为高端农机服务的沉重负担。

4.2 农艺适配陷阱:复杂场景的理解壁垒

农业作业场景的复杂性和地域差异性,构成了对跨界企业的认知壁垒。东北黑土地深松、南方水田耕作、西北沙尘环境、高原低温缺氧等极端工况,对农机的适应性提出严苛要求。工程机械企业初入农机领域时,往往低估了农艺与农机的融合难度。

英轩重工在开发混动拖拉机时,针对中国特殊工况进行了深度适配:为应对土壤含水35%的涝渍地块,开发重载型底盘+加长轴距设计,牵引效率超外资机型17%;针对沙尘环境,中联重科沙漠版混动机型配备三级空气过滤系统,可在沙尘暴条件下持续作业。这些基于本土场景的Know-how积累,需要长期的数据收集和经验沉淀,非资本投入可速成。

4.3 价格支付天花板:成本与定价的剪刀差

高端农机面临突出的成本-支付能力矛盾。工程机械企业引入的智能化、电动化技术大幅提升了制造成本,而农户对维修费的心理预期仅为设备价的3%,与实际5%-8%的成本形成倒挂。调研显示,75%的农户拒绝支付超过设备价3%的维修费,迫使企业将售后服务做成“赔本买卖”。

黑龙江试点的“农机保险+信贷”模式提供了新思路:农户支付设备价1.5%保费,即可享受三年内超48小时未修复按日补偿200元。这种金融创新虽缓解了用户顾虑,但成本压力仍由制造端承担。如何突破农业经营的成本敏感瓶颈,构建可持续的商业模型,是跨界企业必须解决的难题。

4.4 供应链韧性挑战:停产后十年的承诺

农机不同于工程机械的独特属性在于其超长使用周期。大马力拖拉机平均使用年限达10年,而行业通行的整机停产后配件供应仅维持3年做法,导致“用新弃旧”的供应链矛盾。山东芬沃等企业因产品迭代加速,老机型停产后核心配件断供,使高端农机沦为事实上的“一次性设备”。

江西推行的“配件储备基金”制度提供了解决思路:强制企业按销售额5%计提专项资金,保障停产后十年配件供应5。但这对现金流紧张的工程机械企业构成额外负担。构建覆盖产品全生命周期的供应链韧性,需要企业平衡短期利润与长期承诺,考验战略定力。

4.5 外资反扑与价格战:双线作战的压力

约翰迪尔、凯斯纽荷兰等外资巨头不会坐视市场份额流失。这些企业正加速本土化布局,并可能在混动技术成熟后发动价格战。2025年外资在华混动拖拉机销量虽为零,但其在欧洲开发的插电方案正针对中国市场进行适应性改进。一旦突破低温衰减等技术瓶颈,可能凭借品牌溢价和渠道优势发起反攻。

同时,传统农机企业在低端市场的价格战策略可能向高端市场蔓延。当工程机械企业的高端机型向下渗透时,传统企业可能采取“高端损失低端补”的策略,通过中低端市场的价格战维持现金流,为技术升级争取时间。这种双线作战的压力,将使跨界企业的盈利周期大幅延长。

5 未来竞争格局:融合与重构的三重想象

工程机械巨头与传统农机企业的碰撞不会是一场零和游戏,而将催生产业格局的深度重构。未来五年,农机行业可能呈现三层竞争格局和两大融合趋势。

5.1 三层竞争格局的形成

高端引领层:工程机械巨头主导的智能化、新能源赛道。中联重科、潍柴雷沃等依托技术和资本优势,在200马力以上混动/电动拖拉机、大型智能收获机械等高端市场建立壁垒,直接挑战约翰迪尔、凯斯纽荷兰等国际巨头。

专业细分层:传统农机企业深耕的特色化、场景化赛道。沃得农机在水稻机械、星光农机在油菜机械等细分领域构建专业壁垒,通过“专精特新”策略守住利润池9。

基础应用层:中小企业主导的低成本、实用性赛道。以山东、河南产业集群为代表的中小企业,聚焦中小马力段和简易机型,满足小农户和丘陵山区需求。

5.2 产业融合的两种范式

技术融合范式:汽车新能源技术+工程机械制造+农机场景的跨产业协同加速。比亚迪DM-i混动系统在拖拉机上的应用仅是起点,上汽“智慧数字底盘”向农机的迁移预示更深层融合。农业农村部与工信部联合推动的汽车企业向农机领域技术迁移政策,将催化这一进程。

服务融合范式:惠水县“供销社+村集体+农户”模式创新农机社会化服务,通过“零成本购机”方案协调贷款贴息政策覆盖农机购置成本,收益按比例反哺村集体8。2025年落地的中联重科904耕地机已实现创收2万元,预计下半年新增收益3.5万元8。这种服务模式创新,为高端智能农机的推广应用提供了金融支持和社会保障。

5.3 全球化突破的新机遇

中国农机企业将依托混动、智能化技术突破和成本优势,加速开拓“一带一路”市场。中联重科在东南亚水稻产区推出的增程式收割机,在越南市占率达15%,其窄轮距设计(转弯半径4.3米)完美适配小田块作业5。法士特动力分流系统出口阿根廷锂矿,耐粉尘性能超欧美机型30%,证明国产技术在高污染工况的可靠性。

更深远的突破在于全球标准话语权的争夺。中国正主导ISO/TC96高原工况标准制定,将潍柴雷沃混动验证体系写入附录;东方红LW4004通过OECD认证,出口关税降低20%5。皓迪智能的全动力换挡技术以“性能对标国际、价格直接腰斩”的优势,吸引东南亚/南美订单占比超40%5。这种从产品输出到标准输出的跃迁,标志着中国农机真正参与全球竞争规则的制定。

农业机械化的未来,既不在传统农机的舒适区,也不在工程机械的流水线上,而深藏于内蒙古牧民在暴风雪前夜收到的“燃油防凝剂添加提醒”中5,显露于新疆棉田里混动拖拉机0.2cm精度的播种轨迹间,更扎根在惠水县农户通过“零成本购机”获得首台耕地机时绽放的笑颜里。

当潍柴雷沃智慧工厂的机械臂每4分钟组装一台CVT拖拉机7,当黑龙江农场主核算混动机型五年省下12万元油电成本,我们看到的不只是技术的降维打击,更是产业链价值的重构。工程机械巨头的跨界冲击,终将催生一个更高维度的竞争生态——在这里,胜利属于那些将极端工况的挑战转化为技术创新沃土,并在产业融合中找到“钢铁机械”与“黑土地脉”共振频率的长期主义者。

小程序扫码观看

更多农机资讯尽在农机一键查

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表农机新闻网立场。 本文为分享行业信息所用,如需转载,请联系原作者。

网友评论仅供其表达个人看法,并不代表农机新闻立场。

众智

众智