1 引言:供应链危机下的高端化困境

2024年,中国200马力以上拖拉机市场规模已达126亿元,但核心部件国产化率却不足40%,高端市场90%份额被约翰迪尔、凯斯纽荷兰等国际巨头垄断。这一尴尬数据的背后,折射出国产大马力拖拉机在迈向高端化进程中遭遇的深层困境——供应链的全面滞后正成为制约产业升级的最大拦路虎。从液压系统到传动装置,从控制系统到数据生态,国产农机产业正面临“卡脖子”技术依赖、产业链协同断层与商业生态缺失的三重枷锁。本报告通过系统分析供应链各环节瓶颈,结合国内外领先企业突破案例,提出国产大马力拖拉机高端化的破局路径,为产业升级提供战略参考。

2 核心部件卡脖子:技术依赖的恶性循环

2.1 液压系统:高端拖拉机的“阿喀琉斯之踵”

液压系统作为大马力拖拉机的“神经与肌肉”,其性能直接决定了整机的牵引力、作业效率和可靠性。国产高端机型普遍采用双泵双回路液压系统,但其核心元件严重依赖进口:

高压柱塞泵:工作压力需达500 bar以上,90%依赖博世力士乐,国产耐压仅450 bar,重载工况下牵引力下降15%

电液比例阀:进口产品响应时间≤20 ms,国产产品延迟超过50 ms,导致耕深控制精度下降30%。

闭式液压马达:国产系统多采用开式回路设计,能量损失率高达20%-30%,而国际先进闭式系统(如芬特ML260系列)效率可达92%,油耗差距达25%。

更严峻的是制造工艺瓶颈。欧盟CE认证要求液压油清洁度达到ISO 4406标准的16/13级(油液颗粒尺寸与数量控制),而国产系统实际仅达18/15级,导致阀芯卡滞故障率提高3倍8。潍柴雷沃虽在第四代CVT拖拉机中尝试集成北斗导航与电液比例阀,但控制算法在多工况适配性上仍显不足,耕深稳定性较凯斯纽荷兰低30%。

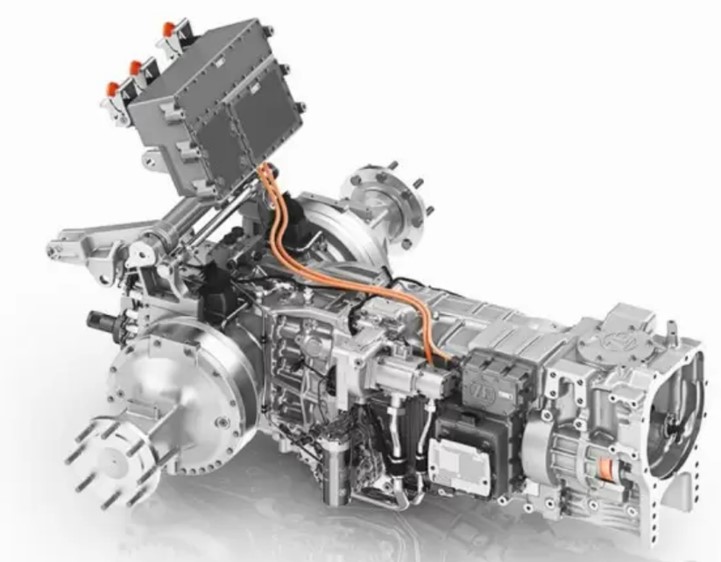

2.2 传动系统:动力转换的效率鸿沟

动力传动系统的大幅落后导致国产拖拉机在作业效率与能耗上差距显著:

HMCVT(液压机械无级变速)技术:约翰迪尔通过多区段功率分流实现92%传动效率,国产系统(如潍柴雷沃)效率仅88.68%。

湿式离合器:进口摩擦片耐温达350℃以上且寿命2000小时,国产耐温仅300℃,寿命缩短至800小时,重载作业下故障频发。

控制响应延迟:迪尔8R系列可实时协同16组离合器(响应50ms),国产换挡延迟超200ms,直接导致耕深误差达±5cm(国际±1cm)。

一拖集团虽实现湿式离合器国产化,但耐久性仍不足国际水平的一半,成为制约HMCVT变速箱普及的关键短板。

2.3 智能控制系统:数据生态的断层危机

智能化浪潮下,国产拖拉机在感知硬件与数据生态上遭遇双重卡脖子:

感知硬件依赖:约翰迪尔第二代自动驾驶套件搭载16摄像头+激光雷达,国产北斗导航系统响应延迟200ms,坡地作业重复碾压率增加18%。

车规级芯片缺口:智能驾驶需高算力芯片(如英伟达Orin),国产车规级MCU高温环境下误码率高达12%,严重依赖进口。

数据生态断层:迪尔运营中心积累40年田间数据训练自适应算法,而一拖无人拖拉机因缺乏多工况数据,无法实现实时调平功能。

表:国产与国际高端拖拉机核心系统性能对比

| 核心系统 | 关键指标 | 国产水平 | 国际水平 | 差距幅度 |

| 液压系统 | 工作压力 | 450bar | 500bar以上 | >11% |

| 系统效率 | 70%-80% | 92% | 15%-25% | |

| 清洁度标准 | NAS 10级 | ISO 16/13级 | 低2-3级 | |

| 传动系统 | HMCVT效率 | 88.68% | 92% | 3.32% |

| 湿式离合器寿命 | 800小时 | 2000小时 | 60%↓ | |

| 换挡响应延迟 | >200ms | ≤50ms | 4倍 | |

| 智能控制系统 | 定位精度 | ±2.5cm | ±1cm | 150% |

| 芯片误码率 | 12%(高温) | <2% | 6倍 | |

| 故障间隔时间 | 800小时 | 2000小时 | 60%↓ |

3 产业链协同断层:生态系统的结构性缺陷

3.1 主机厂与零部件企业脱节

国产农机供应链呈现“主机厂强势、零部件边缘化”的畸形生态:

技术协同缺失:90%主机厂采用“图纸外包”模式,将设计图纸交给零部件厂生产,而非联合开发。前进齿轮箱公司为某龙头主机厂开发变速箱时,主机厂仅提供基础参数,未共享负载工况数据,导致首批产品田间测试失效。

价格挤压恶性循环:零部件企业为获取订单,除“酒桌公关”外只能不断降价。某液压阀企业反映,主机厂年降要求达5%-8%,迫使其削减15%研发预算。

短期替代策略:一拖、雷沃等企业在高端机型上直接选用林德液压等进口部件,进一步压缩国产零部件验证空间。

这种脱节导致零部件企业长期被锁定在低端价值链。2024年统计显示,国内160余家拖拉机企业中,90%以上靠外部采购拼装,不掌握核心技术。

3.2 产学研转化低效

技术创新与产业应用之间存在显著断层:

研发方向偏离:高校研究集中于前沿技术(如氢能拖拉机),而企业亟需解决液压油清洁度提升等基础工艺问题。江苏大学ECVT混动系统的论文专利达27项,但仅1项实现产业化。

验证平台缺失:一机集团前驱动桥需完成65万次齿轮疲劳测试,但国内农机专用试验场不足,被迫借用汽车工程研究院设备,增加30%测试成本。

人才供给错位:高职院校农机专业多教授机械维修,缺乏电液控制课程。迪尔中国研发中心软件工程师达4300人,而一拖电控团队不足300人。

3.3 标准认证壁垒

国际认证成为国产农机“走出去”的无形枷锁:

清洁度标准滞后:国产液压油液颗粒度仅NAS 10级(实测18/15级),远低于ISO 4406 16/13级要求,导致欧盟CE认证通过率不足欧美60%。

OECD认证困境:国际经合组织拖拉机测试要求投入千万级资金,常发“阿波罗”1104虽通过测试,但因液压系统压力波动被外媒质疑“参数优化有余,耐久性不足”

数据协议割裂:中联重科插秧机与雷沃拖拉机协同作业需加装专用转换器,单套成本增加8000元,凸显国内缺乏统一数据接口标准

表:产业链协同模式对比与国际差距

| 协同维度 | 国际模式 | 国内现状 | 典型差距 |

| 主机厂-零部件厂 | 联合实验室开发 (迪尔&博世力士乐) | 图纸外包生产 (潍坊厂商集群) | 技术共享深度不足 |

| 产学研转化 | 企业主导应用研究 (凯斯资助威斯康星大学) | 高校主导论文专利 (江苏大学ECVT) | 产业化率<5% |

| 跨品牌协同 | ISO 11783标准协议 (全品牌兼容) | 私有协议割裂 (需加装转换器) | 协同成本增8000元/套 |

| 认证体系 | 本土化OECD测试场 (约翰迪尔美国中心) | 借用汽车试验场 (一机集团案例) | 测试成本增30% |

数据来源:258

4 商业生态困境:从同质化竞争到用户信任危机

4.1 同质化竞争与“大马拉小车”乱象

低端产能过剩引发行业畸形竞争:

拼装式生产模式:山东、河南等地拖拉机厂采用“小底盘+大柴油机”方式,将功率虚标至150马力以上。此类“大马拉小车”产品占轻负荷作业区150马力机型的80%,底盘强度超设计极限,作业中频现变速箱打齿、折腰等故障。

补贴政策套利:因补贴金额随功率增加,部分企业通过虚开发票获取超额补贴。某企业180马力机型实际成本仅12万,但开票金额达28万以套取更高补贴。

技术投入挤出效应:行业平均研发投入占比不足2%,而迪尔达7%。前进齿轮箱公司虽年销2亿元,但定制化订单占比超60%,难以形成规模效应。

4.2 服务生态缺失

国际巨头已转型“产品+服务”模式,而国产供应链仍停留在单纯硬件销售:

全生命周期服务断层:迪尔提供“按作业小时付费”订阅服务,县级维保响应<24小时;而国产厂商县级服务站平均仅1.2名电液技师,42%故障需厂家支持。

数据价值未挖掘:约翰迪尔收购Sentera无人机公司,整合航拍影像与运营中心数据,提升除草效率30%;国产系统缺乏数据闭环,黑龙江农垦的作业数据分散在5个互不兼容平台。

人才断层加剧:液压电控技师培养周期需5年,但行业平均薪资仅汽车业70%,导致年流失率达18%。

4.3 用户信任危机

供应链短板最终引发市场端信任崩塌:

可靠性质疑:黑龙江农垦采购明确要求配备进口液压系统,因国产液压悬挂系统在深松作业中密封失效率达7%(进口产品<1%)

投资回报疑虑:国产300马力机型价格约80万,进口机型达150万,但国产MTBF(平均故障间隔时间)仅800小时,不足进口机型(2000小时)一半,单位作业成本反超进口15%

国际形象受损:东南亚农场主反馈,中国拖拉机“三年后只剩驾驶室能正常使用”,液压与传动系统大修率超60%

5 破局路径:构建韧性供应链的三维战略

5.1 纵向技术攻坚:核心部件国产化突破

针对“卡脖子”环节开展精准攻关:

液压系统升级:借鉴恒立液压工程机械经验,联合攻关500bar柱塞泵;引入半导体级清洁工艺(如新莱应材超高纯气体管路技术),将油液清洁度提升至NAS 8级。

材料工艺创新:一机集团前驱动桥通过65万次齿轮疲劳测试,成本降12%;该经验可推广至湿式离合器,目标耐温≥350℃、寿命1500小时。

智能控制替代:基于华为昇腾AI芯片开发农机专用边缘计算模块,响应延迟压缩至100ms内,兼容北斗导航系统。

5.2 横向产业协同:构建开放创新生态

打破产业链割裂状态,建立协同机制:

主机厂-零部件厂深度绑定:复制“前进齿轮箱模式”,由主机厂(如中国一拖)与核心供应商成立联合实验室,共享工况数据,前进齿轮箱公司通过3个月攻坚,成功研发230马力拖拉机变速箱,打破国外垄断。

产学研共创平台:参照精奇科技经验,组建“主机厂+芯片企业+农垦集团”联盟。精奇科技凭借UL/CE双认证进入宁德时代供应链,两周完成紧急订单替代进口。

数据协议开源:由中国农机学会牵头,制定统一数据接口标准(参考ISO 11783),实现中联重科、潍柴雷沃等品牌设备无缝协同。

5.3 商业生态重构:从卖产品到卖价值

创新商业模式,重塑产业价值链:

订阅制服务转型:推广迪尔“按作业小时付费”模式,主机厂提供包含硬件、软件、服务的全包方案,农户按实际作业量付费。

基础设施共享:引入“电池银行”概念(宁德时代模式),解决电动拖拉机电池成本占比过高问题;建立区域级液压系统维保中心,服务多个品牌。

政策精准支持:借鉴黑龙江省“20条政策措施”,将液压元件纳入首台套保险补偿范围,补贴数据订阅服务首年费用,对混动拖拉机给予50%研发补助

6 结论:供应链重塑是高端化的必由之路

国产大马力拖拉机的高端化绝非简单的技术参数提升,而是全产业链的系统性升级。当前供应链的三大枷锁——核心部件卡脖子、产业链协同断层与商业生态缺失,本质上是产业发展模式的问题:长期依赖“技术引进-仿制拼装-价格竞争”的路径已触及天花板。

破局的关键在于实现三个根本性转变:

技术发展逻辑:从“单项突破”转向“系统攻关”,将液压、传动、控制作为有机整体协同开发

产业协作模式:从“图纸外包”转向“联合研发”,主机厂与零部件企业共建测试平台与数据共享池

价值创造方式:从“硬件销售”转向“作业服务”,通过订阅制、电池银行等模式降低用户使用成本

前进齿轮箱3个月攻克变速箱、精奇科技两周替代进口的案例证明:只要构建开放协同的创新生态,中国企业完全有能力突破供应链壁垒。随着一机集团前驱动桥等核心部件逐步国产化,以及黑龙江等省份政策红利释放,中国大马力拖拉机有望在2030年前实现200+马力机型国产化率超60%的目标。

供应链的强弱决定了中国农机产业在全球价值链中的位置。唯有以技术创新为矛,产业链韧性为盾,才能让国产高端拖拉机真正成为保障国家粮食安全的“国之重器”。

小程序扫码观看

更多农机资讯尽在农机一键查

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表农机新闻网立场。 本文为分享行业信息所用,如需转载,请联系原作者。

网友评论仅供其表达个人看法,并不代表农机新闻立场。

众智

众智