机声隆隆,春耕启幕。

如何让“耕地中的大熊猫”既守住生态底色又捧出更多“金穗穗”?当秸秆覆盖的田垄上种下丰收的种子,当免耕播种机的辙印不断延伸,这场始于一个东北小城的耕作革命,正为吉林黑土地的永续利用书写着答案。

从30亩到8000万亩的生态觉醒

春耕时节,地处黄金玉米带的梨树县田间地头一片忙碌。

近一段时间,梨树县联民农机农民专业合作社理事长赵连和都在地里忙活着。“用这‘梨树模式’第九年了,这‘不翻地、盖秸秆’的法子,咱黑土地认。”他说。

“梨树模式”在赵连和的田里扎根八年,见证着黑土地由“硬”变“软”的蜕变。最初板结发硬的耕层,如今成了能攥出油的“海绵”,渐渐变暄了;曾经绝迹的蚯蚓,成了田垄间最活跃的“原住民”,土地又焕发了新生机。这场始于合作社的耕作“革命”,早已从最初的30亩试验田蜕变为千万亩农田的绿色实践。在松辽平原腹地,8000万亩实施“梨树模式”的耕地织就生态防护网:减少水土流失80%,耕层有机质含量增加近13%,土壤含水量增加20%—40%,土壤有机质储量每公顷年均增长0.1%—0.3%。

中国科学院数据显示,连续十年实施“梨树模式”的地块,土壤保肥能力增强30%,化肥用量减少18%,农药喷施次数从3次降至1.5次,白色污染减轻40%。

这些数据勾勒出“梨树模式”的本质:它不仅是耕作技术的革新,更是农田生态系统的重构——通过秸秆还田构建碳汇通道,以免耕技术守护生物多样性,用自然规律替代化学干预,实现了“藏粮于地”与“藏粮于技”的深度统一。

自2015年成立合作社,耕耘黑土十年,赵连和的心里有本生态账:秸秆还田每亩省了60元整地钱,少打两遍药省30元,增产的玉米能多卖150元。他知道这些数字背后,是黑土里越来越多的蚯蚓孔,是暴雨天不再翻涌浑黄泥浆的垄沟,是春耕时节不再扬起满天的风沙。

如今,黑土地正以可量化的生态指标,彰显着“梨树模式”的生态红利。

从“碎田难耕”到“大田智管”的“梨树”解法

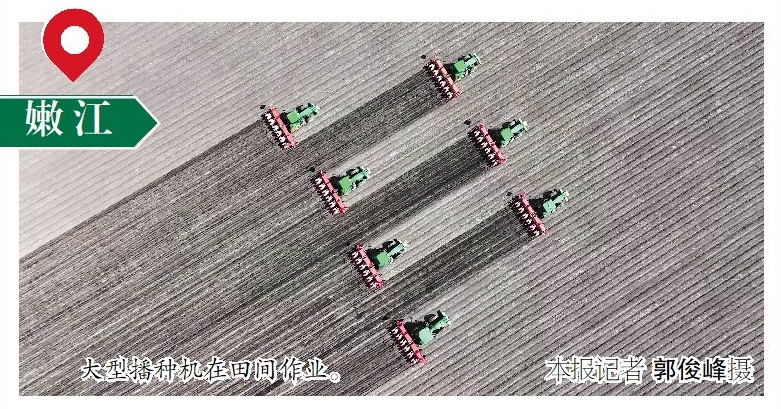

在梨树县蔡家镇凤芝家庭农场的机库里,“这是为‘梨树模式’量身定制的‘家伙事儿’。‘突突突’走一趟,秸秆归行、条带耕作、精量下种、施肥全办妥。”负责人刘凤芝拍着一台免耕播种机的机身笑着说。作为首批“尝鲜者”,农场的这几台农机已经历多次迭代升级,效率比老法子快很多、好很多,一亩地能省80块钱!

这种“农机跟着农技走”的创新路径,成为“梨树模式”技术迭代的鲜活注脚,也让“梨树模式”更快地从试验田走向大田。梨树县农业技术推广总站站长王贵满表示,从早期秸秆覆盖地温低、土壤板结堵塞的难题,到现在的多功能一体化复式作业智能化装备批量下线,“梨树模式”正通过持续的本土化创新,转化为田间地头的丰收实效。

从“会种地”到“慧种地”,“梨树模式”的“升级密码”还藏在田间的新变化里——

如今的“梨树模式”,已“进化”出4种“基础款”耕作模式,还配上了“秸秆科学离田”“粪肥堆沤还田”,组成能实现种养循环的“4+2模式”,让土地越种越“滋润”。

实践表明,一项农业技术的推广应用绝非单一要素所能成就——它既依赖于核心农艺技术的迭代突破,也离不开配套装备技术的协同适配,更需要生产组织模式的系统性创新作为桥梁。

梨树县的创新实践,将分散地块整合为规模化经营单元的探索成效凸显。该模式以成本保障、产量保障为核心,统一生产资料供应、种植技术标准和田间管理流程,成功打造单个面积达300公顷的集中连片耕作单元,实现从“碎片化经营”到“集约化发展”的关键跨越。

有专家指出,这种将技术集成与生产组织方式创新相结合的做法,既守住了粮食安全底线,又蹚出了一条黑土地保护与现代农业发展协同推进的新路径,为东北黑土地规模化保护利用提供示范样本。

从“梨树模式”的进阶路径可见,秸秆覆盖免耕技术的成熟解决了“怎么种”的技术问题,免耕播种机的本地化突破攻克了“用什么种”的装备瓶颈,而“双保全统”托管模式的创新则打通了“如何规模化推广”的制度堵点。

技术、装备与制度的协同创新体系,让“梨树模式”真正转化为田间地头的生产力,实现从“单点突破”到“系统集成”的现代农业发展范式升级。

藏粮于地的“双赢答卷”

站在粮食安全的维度审视,“梨树模式”的综合价值更显厚重。在东北黑土核心区,我省3283万亩推广田实测显示,应用该模式的地块较传统耕作亩均增产10%以上,秸秆覆盖还田还减少了化肥投入与耕作损耗。

当免耕播种守护了土层结构,粮食产能的“看得见增长”与耕地产出的“摸得着红利”,正成为端稳“中国饭碗”的双重保障。

在东丰县新巨强农机种植专业合作社的大田里,免耕播种技术的成效展现得淋漓尽致:秸秆覆盖的地表如铺上“防护毯”,拨开秸秆是黝黑发亮的耕层,手指轻捏便碎成绒状。“以前下雨怕冲地,刮风怕起沙,现在秸秆盖住地,土没冲走,肥也留住了。”合作社负责人赵新凯蹲下身,抓起一把松软的黑土,秸秆腐殖质的气息混着泥土潮气扑面而来。

在这片“跑水跑土跑肥”的坡地,“梨树模式”正改写着“靠天收”的宿命。去年,合作社每公顷玉米产量达2.5万斤。传统认知里“薄地难高产”的定论被打破,良纯村的实践印证:即便在生态脆弱的半山区,科技赋能也能让“流失的黑土”重新聚集成“丰收的底气”。

从田垄间的微观变化到整片大地的色调转变,“梨树模式”用看得见的土壤蜕变,勾勒出地力提升与产能跃升并行的绿色发展轨迹。

这些变化印证着一个朴素的道理:对土地的敬畏,终将转化为可持续的馈赠。正如中国农业大学教授李保国在田间观察时所言:“‘梨树模式’的成功,证明农业生产可以不走‘掠夺式开发’的老路,可以实现保护与利用的双赢。当我们学会与土地对话,土壤便会用更丰硕的收成回应。”

小程序扫码观看

更多农机资讯尽在农机一键查

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表农机新闻网立场。 本文为分享行业信息所用,如需转载,请联系原作者。

网友评论仅供其表达个人看法,并不代表农机新闻立场。

众智

众智